�k�R�̋L

�o�b�N�i���o�[

2005�N4��1��(��)�@���`���̂Q

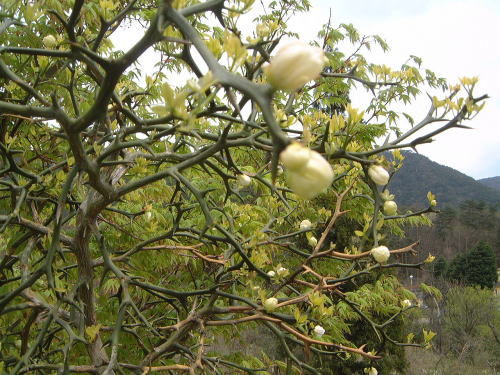

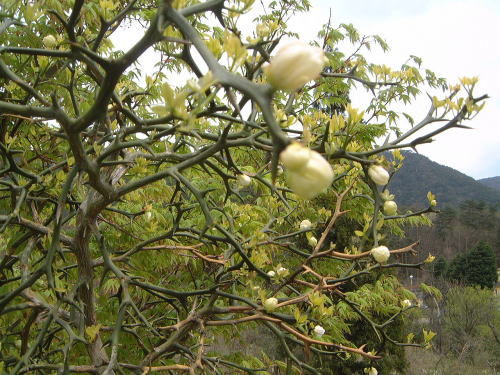

�C�k�t�O���ƃq���I�h���R�\�E�Ət�̎����̂ЂƂn�R�x������������Đ����Ă��܂��B

�����n�R�x�̉ԁB

�[���ꍞ��5�̉ԕقƂ��̉ԕق����悤��5�̐�[���������Ђ̃o�����X�������ł��B

�������Ԃł��������ɂ��t�̓������v�킹�܂��B

2005�N4��2��(�y)�@�u�J�V�^�l�b�g�v�Ɓu���������v

�J�X�^�l�b�g�Ɏ����~�ō�����y��u�J�V�^�l�b�g�v�B

�������荘�Ɠ����悤�ȏǏ�́u���������v�B

�ǂ�������������ŗL�肻���ȁA�L�肻���Ŗ��������ȁc�c�c

�l�b�g�Œ��ׂĂ݂܂��Ɓu�J�V�^�l�b�g�v�͖����B

�u���������v�͂����������������L��悤�ł��B

�z�ŔP��(�ނ��ł��ǁj�̂��Ƃ̂悤�ŁA������̕��͗L��܂����B

���̂ӂ��͐��l�ʼn�b�����Ă����Ƃ��o�Ă����P��ł����A�Ȃɂ����₵�����������čD���ł��B

�m�l�Ɂu�X�x�X�x�}���W���E�K�j�v�Ƃ������t�ɍ��ꍞ��ł��낢�뒲�ׂ��l�����܂����A����Ȍ��t������ď���ɃC���[�W���L���ėV�Ԃ̂��������낢�B

2005�N4��3��(��)�@���`���̂R

����߂ď����������Ԃł��B

�s�̓����ɂ�������̂ڂ݂����Ă��܂��B

�Ԃ̖��O���m�肽���Ē��ׂĂ݂�ƁA�͂�����͕�����Ȃ��̂ł����A�i�Y�i�̂悤�ł��B

���������傫���Ȃ��Ď�������A�y���y���O�T�Ƃ���������̂ł����B

�悭����Ƃ��ꂢ�ȉԂł��B

�i�Y�i���t�̎����ŁA��͂�G�߂ɂȂ�Ώt���\����Ԃ��łĂ���悤�ŁA���炽�߂Ċ��S���܂��B

2005�N4��4��(��)�@���`���̂P

�X�~���ł��B

�w�t�̖�Ɂ@���݂�E�݂ɂƁ@�����䂼

����Ȃ����݁@���Q�ɂ���x

���t�W�ɂłĂ���R���Ԑl�̉̂ł��B

2005�N4��5��(��)�@�w�����x

��\�l�ߋG�ł͍����A�S���T���́w�����x�ɂ�����܂��B

���̉萁�������������������낢��ȉԂ��炫�����G�߁A�����������Ɏ����āw�����x�ł���Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B

���̉Ԃ͂��܂��炫�܂��A�����͍��N��Ԃ̃|�J�|�J�z�C�ł����B

�����ȓ��|�ƂŒҐ����Ƃ����l�����܂����A���O�̗R���͂����ɂ���̂ł��傤���B

2005�N4��6��(��)�@�^���|�|/�X�~��

�ŋ߂͐^�~�������Ĉ�N���A�^���|�|������悤�ȋC�����܂����A��͂肱�̋G�߂ɂȂ�Ɗi�ʉ��F���ڗ��悤�ɂȂ�܂��B

�ݗ��킩�A�Z�C���E�^���|�|�̂����ꂩ�͒m��܂��B

����̃X�~���B

�߂��̎Ζʂɂ��������Ă����̂Ŏʐ^�ɎB��܂����B

2005�N4��7��(��)�@�i�Y�i�H

4���O�̃i�Y�i�B

�Ԃ͂�������Ȃ̂ł����A�������Ă���i�Y�i�Ɣ�ׂ�Ƃǂ����i�Y�i�ł͂Ȃ��悤�ȋC�����܂��B

����͋^���悤���Ȃ��i�Y�i(�y���y���O�T�j

�i�Y�i�̉Ԃ̃A�b�v�B�����O�����̃o�`�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���y���y���O�T�ƁB

������͐���Љ���i�Y�i�B�ǂ����������܂����Ⴄ�悤�B

��̉Ԃ̃A�b�v�B�Ԃ̓i�Y�i�ɂ������肾���B�ώ@���p���B

�i�Y�i�Ƃ��ڂ����Ԃ̊ώ@���p�����܂��傤�B

2005�N4��8��(��)�@���ؘ@�A���ɊJ��

�ڂ݂̏�Ԃ̔��ؘ@�����������Ă��܂������A����ƂƂ������A���ɂƂ������A�ɂ킩�ɊJ�Ԃ��܂����B

�炢�Ă��܂��ƁA����͒Z���A�₪�ĉԂ����Ȃ��璃�F���������悤�ɂȂ��ė����Ă��܂��܂��B

�ߑO���͉ԓ܂�A�ߌ�͉����B

11��

12��30��

12��30���@

��O�̎}�͍��B�܂��ڂ݁B

13��45��

2005�N4��9��(�y)�@�i�i�z�V�e���g�E���V

���̂Ƃ��두�Ԃ�̉Ԃ̂��Ƃ��菑���Ă��܂����A����́u�����v�̋�����Ƃ���ł��B

�A�������łȂ����������t�̖K��ƂƂ��Ɋ������n�߂��悤�ł��B

�z�~���Ă����Ⴊ��X���������Ȃ���p�������͂��߁A�g�J�Q���悭�ڂɂ���悤�ɂȂ�܂����B

�����V���`���E����L�`���E���H�S�̂��t�̋�C�Ő悤�ɂЂ�Ђ�Ɣ�щ��Ȃ��Ȃ��~�܂낤�Ƃ��܂���B

�e���g�E���V�����������ŕ����Ȃ���A��тȂ��瑐�̏���y�������Ɉړ����܂��B

�F�A�t�̖K���҂��]��ł����悤�ł��B

2005�N4��10��(��)�@�����Q�\�E

�y��Ƀ����Q�\�E�������܂����B

�^���|�|�̖Ȗт��ꏏ�ɁB

2005�N4��11��(��)�@�s���N�`���̂Q

����Љ���q���I�h���R�\�E�ƕ���ł��̎����炭�s���N�̔������쑐�A�z�g�P�m�U�ł��B

�Ԃ̉��ɂ���t���s���ނ悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�t������@�؍��Ɍ����ĂĂ��̖����t�����ƌ������Ƃł��B

�q���I�h���R�\�E���Q�����č炢�Ă���̂Ƀz�g�P�m�U�͂��܂茩�����܂��A����Ƃ���ɂ͂�������悤�ł��B

2005�N4��12��(��)�@�t���C

�\���ɎR�Ӑ�Ƃ����삪����܂��B

���ʓV�R�L�O���̃I�I�T���V���E�E�I���������Ă��邫�ꂢ�Ȑ�ł��B

���̐�̔Ȃɐ��܂�炿�A�t���C�t�B�b�V���O����ɂ��Ă���m�l�����܂��B

�t���C�͎��̖тƌ{�̖т��g���Ď����ō�邻���ŁA���̖т������グ���Ƃ��둁����������̂������Ă��Ă���܂����B

�j�̏�̖т����ŁA�����{�������ł��B���������̂ł��B

�w�\���̎��̖тō�����t���C�ŎR�Ӑ�̋������Ȃ�ĂƂĂ����ꂵ�����Ƃł��x�ƌ����Ċ��ł���܂����B

�����������ނ�邱�Ƃł��傤�B

2005�N4��13��(��)�@�X�C�Z��

�X�C�Z���炵�����̂���{�����Ă��܂����B

�t�̓X�C�Z���̂悤�ł����Ԃ��͂����肵�܂���B

�ȑO������ӂ�͎��n�ŃX�C�Z���������������Ă����̂ł����炭�X�C�Z���Ǝv���܂����B

���������ώ@�𑱂��܂��傤�B

2005�N4��14��(��)�@��

�\���̍������J�ɂȂ�܂����B

���ؘ@�͎U��n�߂܂����B

���ƌ����ΐ��s��

�u��͂��́@�Ԃ̉��ɂā@�t���Ȃށ@

���̔@���́@�]���̂���v���v���o����܂��B

�m���̔@���̖]���n�́m���́n�͎߉ނ̓��ł������Ă���ƌ����Ă��܂��B

�߉ނ����ł����̂�3��15���B(�V��j

���s���S���Ȃ����̂�3��16���B

�����肢�����Ȃ����悤�ł��B

���s�͂��A���̂悤�ȐS���ɂȂ����̂��H

���̉̂͂��r�܂ꂽ�̂ł��傤���H

J-POP�ł͍����e�[�}��2003�N�ɐX�R�����Y���A2004�N�ɂ͉͌����Ⴊ�A���N�̓P�c���C�V���q�b�g�����܂����B

���N�͂ǂ�ȉ̂��̂���ł��傤���B�@

2005�N4��15��(��)�@���`���̂T

�܂����Ă����O���͂����肵�Ȃ��̂ł����A���ׂĂ݂�ƃL�c�l�m�{�^��(�ς̉��O)�Ƃ����쑐�̂悤�ł��B

���C�̑����Ƃ���ɐ����Ƃ̂��ƁB

���ۂ��a�̋߂��ɂ���܂����B

�����������Ɏ��Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł��̎����y���݂ɂ��Ă����܂��傤�B

2005�N4��16��(�y)�@�A�}�K�G��

�A�}�K�G�����~������ڊo�߂Ċ������n�߂�G�߂ł��B

�ʐ^�����܂�ǂ��Ȃ��ĕ�����Â炢���A�͂�t�̐F�ɕϐF�����A�}�K�G���B

�D�y�_�w�Z�A���̖k�C����w�̏���Z���N���[�N���m�ƌ����uBoys. be ambitious.�v�ŒN�����m��Ƃ���ł����A����͍�����130�N�O��4��16���A�k�������Ƃ��w���Ɍ������Č�������t�Ƃ������Ƃł��B

�Ƃ��낪�A����ɑ������t���������ƃ��W�I������Ă��܂����B

�ulike this old man�v�ƁB

�u���N������B�撣���B����ȘV�l���撣���Ă������B�v�Ƃ����j���A���X�ɂȂ��āA�m���Ă���悤�Ȑ����X�Ƀ��b�Z�[�W���c�����킯�ł͂Ȃ������A�ƌ����̂����̂Ƃ���̂悤�ł��B

�����q���œ��{�̊e��w�͐����c��ɉ��v��i�߂Ă��܂����A���̌��t���ǂ̂悤�ɂ���̂ł��傤���B

2005�N4��17��(��)�@����R�̎R��

�C�����悢��B

�H�[�ɗ���ꂽ��l�̂��w�l�ƎԂŗ����𑖂��Ă���Ƌ��R�A�R���̍s��Əo��܂����B

�N�Ɉ��A���̎����ɑ���R�̎R���������čs����s���ƌ������ƂŁA�߂��炵�����i�ɑ����������̂ł��B

�w2���Ԍ�Ɍ얀���x�Ƃ����������̂ŁA���̗l�q�����ɍs���܂����B

�R�̖��O���s�ҎR�B�̂̍s�ꂾ�����悤�ł��B

���h�̐l�������A����ɔ����āA�ҋ@���Ă��܂����B

��ɒ���ꂽ�s�������̑O�Ɍ얀�d��݂��A�얀���āA���a���ЁA���v�Ȃǂ��F�肵�܂��B

�R���̈�s�B�{���܂œo��A���������Č얀��Ō얀���B

�s�������̒���ꂽ��B�@���L���苿������A�얀�ɓ_�B

����ɔ�������h���B

2005�N4��19��(��)�@�����̖������쑐

���F�̃V�\�Ȃ̃L�����\�E�ł��B

�������Ԃł����A�Ȃ��Ȃ��̖��킢������܂��B

��B�ł͖��Ԗ�Ƃ��ėp�����A�悭�������Ƃ���u�C�V���R���V�v�Ƃ��Ă�Ă��邻���ł��B

�܂��u�W�S�N�m�J�}�m�t�^�v�Ƃٖ̈�������A�n���̊��ɊW�����ĕa�l�����̐��ɑ���Ԃ��Ƃ������Ă��邻���ł��B

����Ȗ���A�N�����]�ނƂ���ł��B

���ɂ��`�`�O�T�A�I�h�Q�\�E�Ȃǂ̖��O�ŌĂ�Ă���悤�ł��B

2005�N4��20��(��)�@�����T�L�S�P/�g�L���n�[

���̉Ԃ��悭���Ȃ��ƁA�����߂����Ă��܂������ł��B

�����T�L�S�P���H

�g�L���n�[���H

���ǁA�ǂ��炩����܂���B

2005�N4��21��(��)�@�J���X�m�G���h�E

���̂Ƃ����R�͉萁���̎����}���Ă��܂��B

�P�T�ԑO�܂ł͂���ق炾�����X�~����^���|�|�͈�C�ɐ��͂��L���A�q���I�h���R�\�E��n�R�x�A�i�Y�i�A�^�l�c�P�o�i������ɍ炫����Ă��܂��B

�I�I�C�k�t�O���͑������炫�ꂢ�ȃu���[�Ŋy���܂��Ă���Ă��܂����A�V�����͂��J���X�m�G���h�E�ł��B

�s���N�̏����ȉԂ��������B

���̎����̑����̉Ԃ�1�p���炢�̏����ȉԕقł����A�������͊i�ʂł��B

���ꂼ��ɔ������B

2005�N4��22��(��)�@����

���т͂��̎����̎R�̑�\�ł��傤�B

�R�ۂ̓c���̓y��Ȃǂɐ����Ă��āA�قƂ�ǂ̐l���q���̍����т�E�o�����������ł��傤�B

���̃V�[�Y���A�H�[�ɗ�����l�́w���\�N�Ԃ�H�ɂ��т�E�ނ�x�Ƃ�����������āA���X�Ƃ��Ă��т�T���܂킵�Ă���l�����܂��B

�ł��A�c����R�ɂ͏��L�҂�����̂ŁA�����̎R���̂鎞�͋��Ȃ���Ȃ�܂���B

�T�ᖳ�l�ȐU�镑���͐T�݂������̂ł��B

2005�N4��23��(�y)�@���݂��̉�

�����L���������̂ڂ�ƁA���݂��̉Ԃ͂������Ɍ������Ƃ̂���悤�ȋC�����܂��B

�w���R�v�^�̉H�̌`�̂��݂��̎�(��)�̕��͂͂�����ƋL���������āA�ɕt���Ă���l�q���A���ɐ�����Ă��邭�����Ĕ��ł�����i���o���Ă���̂ł����B

�����뉽���Ƃ����b�ɂȂ��Ă���R�{����̉�����w���݂��̉Ԃ��炢�Ă�x�ƕ����āA����Ńp�`���Ǝʂ������̂ł��B

�Ԃ���͂܂��ڂ݁B

2005�N4��24��(��)�@���炽���̉�

����̎R�{�Ƃ̒�̂��݂��̉��ɂ͂��炽���̖�����܂��B

�u���炽���v�Ƃ����ƁA���q���q���̂����u���炽�����L�v�ƁA�k�����H�쎌�E�R�c�k���Ȃ́u���炽���̉ԁv�������т܂��B

�w���炽���̉Ԃ��炢����@�@�@���������Ԃ��炢����

�@���炽���̂Ƃ��͂�������@�@�����j�̂Ƃ�����x

���炽���Ƃ͂܂��ɂ��̒ʂ�̖ł��B

�܂��ڂ݁B

2005�N4��25��(��)�@�J�L�h�I�V

���̉Ԃ��ӂ��ɂ��邻���ł����A�͂��߂Č��܂����B

���̉Ԋ��̂Ȃ��ɔZ���Ԏ��̖͗l���������B

�O�ɏЉ���q���I�h���R�\�E��z�g�P�m�U�Ɠ��l�A�V�\�Ȃ̖쑐�ł��B

2005�N4��26��(��)�@�X�Y���m�����i���̑��j

�n���ł����A���I�ȉԂł��B

���O������Ȃ������̂ł����A�X�Y���m�����Ɣ������܂����B

���̑��́A�喼�s��̐擪�ȂǂŐU�肩�����ĕ����Ƃ��ȂǂɎg���u�ё��v�̂��Ƃ������ł��B

���������Ă݂�ƁA���̍s��̏�����Ɏ����������ȋC�����܂��B

2005�N4��27��(��)�@�t�f�����h�E

�t�f�����h�E�ł��B

�����h�E�͏H�ɍ炫�܂����A�t�f�����h�E�͏t�ɍ炫�܂��B

����ȂɔZ���Ȃ��A�������������F�ŁA���������ۗ����Ă��܂��B

�ȑO���������h�E�͑����̉Ԃ�t���A�u������Ə��ꂵ�����ȁv�Ƃ������������܂������A���傤�̃t�f�����h�E�͂Ȃ����A�n�b�Ƃ��������������܂����B

���̗����t�Ə����̗̒��̐��▭�������悤�ł��B

2005�N4��28��(��)�@�q���n�M

���O�͂킩��܂��A���܂ŏЉ�����Ƃ̂Ȃ��Ԃ̂悤�ł��B

���낢�뒲�ׂĂ݂�ƁA�q���n�M�ł͂Ȃ����Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B

������ƌ����Ƃ������ȉԂł��B

�Ԍ��t�́u�B�ң�u��u�M������v�������ł��B

�Ȃ�قǁA�Ɗ�����������̂�����܂��B

2005�N4��29��(��)�@�L�C�`�S

���N����A���R�ɓ����Ă悭�L�C�`�S��H�ׂ����̂ł��B

�Â��ăW���[�V�[�Ȃ��̂���c�������ꂢ��l�̖��܂ŁA��ނɂ���Ď��̐F�E�`���疡�܂Ŕ����Ɉ���Ă��܂����B

�}�ɂƂ�������̂ŋC�����Ȃ���̂�܂����B

�Ԃ≩�A�I�����W�̃L�C�`�S�̎��͂悭���Ă��܂������A�Ԃɂ͋������Ȃ��m��܂���ł����B

�ʐ^�̉Ԃ̓j�K�C�`�S�Ƃ����L�C�`�S�̂悤�ł��B

�c���ꂢ�L�C�`�S�ł��B

�����L�C�`�S�ł����~�W�C�`�S�͉������ɉԂ��炩����悤�ł��B

2005�N4��30��(�y)�@�^���|�|�̖Ȗ�

���P�T�ԑO�܂ł͉��F�̉Ԃ��y��Ƀ`���z���A���邢�͖��W���Ă����ɂ��t�炵���i�F������Ă��܂����B

���ꂪ��^�A�x�ɓ����ĉ��F����Ȗтɕς��܂����B

�����Ȃǂ͏��āA�Ƃ��������B�G�߂͑����ɉĂɌ������Ă���悤�ł��B